Interview mit Lemonaid-Gründer Paul Bethke

Sarah: Bei unserem Kampagnenstart im September hat deine Kollegin Hanna Brüning gesagt, dass ihr als Überzeugungstäter:innen angetreten seid, um die Welt „Schluck für Schluck“ besser zu machen. Das ist jetzt 12 Jahre her. Was hat sich seitdem verändert?

Paul: Ich glaube, dass die meisten Start-Ups in dem Segment, in dem wir uns bewegen – Lebensmittel, Getränke, aber auch Kleidung – mittlerweile darüber nachdenken, wie sie soziale Nachhaltigkeit in ihr Unternehmen integrieren können. Bei unserem Start 2009 war das noch relativ exotisch, was wir da gemacht haben. Heute hingegen fragen sich viele junge Leute: Wie können wir das, was wir vorhaben, so strukturieren, dass es auch einen Mehrwert für andere hat? Zu dieser Richtung haben wir sicherlich mit beigetragen. Das war auch immer die Idee. Auf der einen Seite wollten wir mit jedem verkauften Produkt einen konkreten Beitrag leisten. Gleichzeitig ging es uns von vornherein auch darum zu zeigen, dass es funktionieren kann. Wir wollten andere mitreißen und begeistern, ebenfalls diese Richtung einzuschlagen. „Social Business“ war damals noch gar kein Begriff. Heutzutage ist es schon fast ein Forschungsbereich.

Ein Teil unseres Ansatzes war es auch, Fair Trade und soziales Engagement aus der Müsli-, Räucherstäbchen- und Weltladen-Ecke rauszukriegen. Es gab ja schon lange gute Produkte, aber die waren oft so gestaltet und an solchen Orten platziert, dass es viele Leute nicht getroffen oder angesprochen hat. Ich finde diese ganzen alteingesessenen Marken und Produkte super, bitte nicht falsch verstehen, aber sie haben sich in der Nische bewegt und sind da nicht so richtig heraus gekommen. Wir haben uns gefragt: Wie bringt man das Produkt auf Festivals, in Clubs, in Bars, in Cafés, wo man plötzlich ein ganz anderes Klientel anspricht?

“Wir wollten zeigen, dass wir auch ein ganz anderes Publikum erreichen können. Und das hat glaube ich auch funktioniert und andere dazu inspiriert das Gleiche zu tun.”

Sarah: Du hast es ja gerade schon angedeutet, Lemonaid ist eine Art „Lifestyle-Produkt“. Trotzdem seid ihr durchaus kritisch unterwegs, vor allem was das in Frage stellen der eigenen Position im globalen Machtgefüge angeht. Das Thema Postkolonialismus spielt für euch eine wichtige Rolle. Wie schafft ihr es, diese Kritik zu transportieren, aber trotzdem so „angesagt“ zu sein?

Paul: Ich glaube, dass wir es geschafft haben uns ehrlich in diesem Themenbereich zu positionieren und Schwierigkeiten und Probleme klar zu benennen. Das heißt, offen über Schwachpunkte zu diskutieren. Auch über Schwachpunkte der Entwicklungszusammenarbeit, die ich ja selbst erlebt habe. Ich habe selbst in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und gesehen, wie ich es nicht machen will. Deswegen hatte ich sicherlich mehr Insiderwissen aus dem Bereich als andere, die ein Produkt auf den Markt bringen, aber gar nicht wissen, wie die Unterstützung von Projekten funktioniert.

Und uns war bewusst, dass ein Produkt als Produkt auch eine Marktberechtigung haben muss. Das klingt so bescheuert und simpel, aber, wenn ich Getränke verkaufe, wenn ich Technik verkaufe, wenn ich Kleidung verkaufe, muss ich an erster Stelle die Bedürfnisse der Verbraucher:innen erfüllen. Ein Getränk muss gut schmecken, es muss hochwertige Zutaten aufweisen und es muss so gestaltet sein, dass die Leute überhaupt erst zugreifen. In der Verkettung der Dinge, die wichtig sind, ist es das wichtigste, dass es attraktiv für die Kund:innen aussieht. Dann greift die Kundin oder der Kunde zu, kauft es vielleicht einmal und dann kommt sozusagen die Feuertaufe. Dann muss das Produkt in seiner Funktion gut sein, in diesem Fall muss es gut schmecken, muss Zutaten haben, wo die Kundin sagt: „Wow, da ist ja richtiger Blatttee drin, da ist frisch gepresster Saft drin…“

Und wenn sie dann noch erfährt, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, dass das Produkt nachhaltig ist, dann wird sie zum Fan oder zur Dauerkundin. Ich glaube, viele haben hier die Reihenfolge falsch verstanden. Das ist der Rätselwürfel, an dem man die ganze Zeit dreht.

Darüber hinaus haben wir von Anfang an geguckt: Wo sind die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit? Sodass wir auch wirklich ein Produkt haben, das unterstützenswert ist und nicht nur irgendwelche Logos trägt. Wie können wir das auch erfüllen, dieses Versprechen, dass wir es anders machen? Und wie können wir eine Zielgruppe ansprechen, die noch nicht so in der Blase drin ist, die sich aber eigentlich dafür interessieren könnte und auch würde, wenn sie denn einen anderen Zugang hätte.

Sarah: Das klingt nach einer echten Erfolgsstory und so kann man Lemonaid sicherlich auch sehen. Gab es trotzdem Probleme, denen ihr euch gegenüber saht?

Paul: Ja, das fing relativ früh an. Wir mussten erstmal jemanden finden, der frischen Blatt-Tee überhaupt verarbeiten kann. Das klingt jetzt bescheuert, aber es gab niemanden in ganz Deutschland. Wir haben mit über 200 Betrieben gesprochen, aber es kamen nur Absagen. Alle haben gesagt: „Wenn ihr echte Teeblätter benutzt, dann gammelt uns das alles in unseren Röhren weg. Wir brauchen den Industriesirup, den alle benutzen.“ Produktionsseitig war es also total schwer. Wir haben dann letztendlich selbst ein Teebrüh-System mit einem Betrieb gebaut, der gesagt hat: „Okay, ich probiere das mal.“

Und dann war es natürlich schwierig Finanzmittel zu bekommen. Als WG mit Rennrad an der Wand ist es nicht einfach, sich zu verkaufen. Viele suchen sich Investor:innen, die dann aber auf das gesamte Projekt Einfluss und auch ihre eigenen Interessen haben. Und das wollten wir nicht. Wir sind immer noch zu 100% in Gründerhand, was sehr selten ist, weil es schwierig ist die Unabhängigkeit von A-Z durchzuziehen und zu bewahren.

Dazu kamen noch die ganzen behördlichen Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Ob das jetzt der Zuckerstreit ist oder die Unterstützung des Vereins, die immer wieder in Frage gestellt wird, weil gesagt wird: „Ihr spendet viel zu viel, das dürft ihr gar nicht.“ Von staatlicher Seite kriegen wir bisher eher Schwierigkeiten, als dass wir Unterstützung bekommen. Uns wird zwar ein Preis umgehängt, aber die Ämter haben dann trotzdem Probleme mit unseren Ansätzen.

Sarah: Siehst du Lemonaid als Teil der sozial-ökologischen Transformation an?

Paul: So wie ich den Begriff verstehe, ja. Als wir gestartet sind, war das Bio-Thema ja schon sehr groß. Das hat sich in Deutschland stark entwickelt. Aber wir fanden bzw. finden es wichtig, sich auch mit dem Sozialen zu befassen. Das heißt, nicht nur zu fragen: „Ist meine Orange gespritzt?“, sondern auch zu fragen: „Auf was für einer Plantage wurde sie angebaut? Wie geht es den Leuten dort? Was sind dort für Verhältnisse?“ Da haben viele, im Lebensmittelbereich zumindest, lange nicht nach gefragt. Ausgenommen natürlich die Weltläden, aber auf anderen Kanälen war das nicht so präsent.

“Ich finde ich es unheimlich wichtig, dass die Regierung Leitplanken schafft, um zu definieren, unter was für Voraussetzungen eine Firma sich selbst als grün/sozial/nachhaltig bezeichnen darf.”

Sarah: Denkst du, man müsste am Wirtschaftssystem als Ganzem rütteln, um wirklich etwas zu verändern?

Paul: Das Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, ist das, was sich durchgesetzt hat, weil es effiziente Strukturen mit sich bringt und überspitzt gesagt, das bessere Produkt sich durchsetzen soll. Das ist ja zumindest der Leitgedanke. Ich glaube, dass man diesen Leitgedanken nur schwer umstoßen kann. Es sei denn durch ein komplett anderes System. In China vielleicht, da funktioniert es anders. Und zumindest wirtschaftlich ja auch erfolgreich. Das heißt, man kann nicht sagen, dass niemand anderes ein funktionierendes System hat. Ich denke, dass das System an sich schon viele Freiheiten birgt, die schützenswert sind. An einigen Stellen werden jedoch klare Regularien benötigt, damit die Freiheiten nicht zum Negativen ausgenutzt werden.

Wenn wir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement nehmen, da finde ich es unheimlich wichtig, dass die Regierung Leitplanken schafft, um zu definieren, unter was für Voraussetzungen eine Firma sich selbst als grün/sozial/nachhaltig bezeichnen darf. Wenn wir einen grünen Tee verkaufen, dürften wir zum Beispiel niemals darauf schreiben, dass der gesund ist. Das ist lebensmittelrechtlich verboten. Ich darf nichts suggerieren, was gesundheitliche Aspekte betrifft. Aber ich darf drauf schreiben: „Dieser grüne Tee rettet die Welt“. Ob das stimmt oder nicht, muss ich niemandem erklären. Das führt natürlich dazu, dass viele Unternehmen sich auf ihren Plakaten und in ihren Firmenberichten als grün, sozial oder nachhaltig darstellen, weil sie wissen, dass es keine Regularien gibt und sie einfach schreiben können, was sie wollen. Was dann wiederum die Gefahr birgt, dass irgendwann die Bombe platzt, und recherchiert wird, was genau macht die Firma denn und dann werden alle in einen Topf geworfen. Und die, die es wirklich umgesetzt und ernst gemeint haben, werden dann auch abgetan. Insofern bin ich dafür, dass es für „Social Businesses“, für soziale Nachhaltigkeit sowie für Nachhaltigkeit generell, so wie bei der Biokontrollstelle, gewisse Punkte gibt, wo gesagt wird, was heißt das denn genau? Was muss erfüllt sein, damit man sagen kann, man ist ein „Social Business“? Wenn die Herleitung jedem selbst überlassen ist, dann wird´s wild. Aber genau die Situation haben wir gerade im sozialen Bereich. Bis auf einige Siegel, die es ja gibt, wie das Fairtrade-Siegel zum Beispiel, aber ich dürfte ja „fair“ auch einfach so drauf schreiben, weil der Begriff nicht geschützt ist.

Sarah: Warum ist es auch aus unternehmerischer Sicht sinnvoll, sich mit dem Fairen Handel und sozialer Nachhaltigkeit zu beschäftigen?

Paul: Ich glaube, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich alle Unternehmen damit beschäftigen müssen. Denn, wenn ich zwei Produkte mit ähnlicher Qualität vergleiche, und einer der Vergleichspunkte ist, wie nachhaltig und sozial engagiert das Unternehmen ist, dann wird sich jede Kund:in für das nachhaltigere Produkt entscheiden. Einige Kund:innen kaufen ja sogar schon produktseitig schwächere Artikel, weil sie nachhaltiger produziert sind. Nachhaltigkeit wird für Kund:innen bei der Auswahl von Produkten immer wichtiger, hat also auch unternehmerisch eine immer höhere Bedeutung.

Sarah: Glaubst du, dass es im Getränke-Bereich einfacher ist, weil Menschen bereit sind für Getränke mehr Geld auszugeben?

Paul: Nein, es gibt ja Erfolgsgeschichten in allen Segmenten. Ob es jetzt Kleidung ist, oder Elektro-Artikel oder Tourismus. Es gibt überall Unternehmen, die sich ausgiebige Gedanken über die Herstellung ihrer Produkte gemacht haben und sich im Markt damit durchsetzen.

Sarah: Mit welchen Herausforderungen seht ihr euch aktuell konfrontiert?

Paul: Offensichtlich haben uns die letzten zwei Jahre durch die Corona-Lage schwer belastet. Der Großteil unserer Kunden sind Individual-Gastros, also kleine schöne Bars, Cafés, Clubs, Festivals. Deswegen hat uns das natürlich auch getroffen. Wir wollten dieser Gastrokultur nicht den Rücken kehren und jetzt plötzlich im Handelsbereich alles ausbauen. Jetzt starten wir mit der Gastro-Welt neu, damit es da weiter gehen kann. Ansonsten haben wir glücklicherweise gerade relativ wenige Eisberge in Sicht.

Sarah: Welchen Satz kannst du nicht mehr hören?

Paul: Keinen Satz, aber einen Begriff: „Social Business“. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Mich ärgert es, dass da nicht aufgeräumt wird. In dem Sinne von denjenigen, die es ernst meinen. Ich finde es gefährlich, wenn das Thema so verwässert. Wenn jeder Konzern, jede Eismarke, sich da positioniert, als wäre es ernst gemeint.

“Mir war es immer wichtig nicht vorwurfsvoll an diejenigen heranzutreten, die sich noch nicht so viel mit sozialen oder nachhaltigen Themen beschäftigt haben.”

Sarah: Was motiviert dich?

Paul: Mich motiviert, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, meine Situation zu nutzen, um was Positives zu schaffen. Es ist ein Privileg, sich in so einer Situation zu befinden. Nicht auf der Flucht zu sein. Keine finanziellen Ängste zu haben, mich über Wasser halten zu müssen. Ich bin als Grundschullehrerkind unter relativ behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Dann habe ich als Schüler früh die Verhältnisse in Sri Lanka gesehen. Dass ich sehen konnte, was an vielen Stellen schief läuft und womit ich im Kleinen was bewegen könnte, ist ja als Privileg zu betrachten. Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Tatsache, dass ich sowas mache, auch damit zu tun hat, dass ich sowas überhaupt machen kann.

Viele Menschen, die sich engagieren, befinden sich in einer privilegierten Grundsituation, dass sie sich über solche Themen Gedanken machen können. Ich weiß nicht wie ich wäre, wenn ich mit einer ganz anderen Erziehung aufgewachsen wäre. Es ist immer leicht zu sagen: „Die anderen sind alle doof.“ Aber jede:r hat ein anderes Umfeld. Und manch eine:r hat vielleicht einen Porsche Cayenne vor der Haustür, steht auf dem Golfplatz als Jugendlicher, kriegt sein Schnitzel serviert und wächst in einem Umfeld auf, das überhaupt keine Berührung mit solchen Gedanken hat, kann also vielleicht auch nur bedingt was dafür. Ich will damit niemanden von seiner Verantwortung frei sprechen. Aber Sozialisierung ist ein Faktor, der einen stark beeinflusst. Ich glaube, dass, was an unserem Projekt ganz schön ist, ist, dass wir den Menschen, die noch nicht so aktiv im sozialen oder nachhaltigen Bereich sind, keine Steine an den Kopf werfen, sondern sagen: „Guck mal hier, wir haben ein Produkt, das qualitativ hochwertig ist, setz dich doch mal damit auseinander.“ Und dann kann das eben Freude machen. Mir war es immer wichtig nicht vorwurfsvoll an diejenigen heranzutreten, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, sondern zu sehen, jede:r ist an seinem Leben an einem anderen Punkt und es gibt 1.000 Faktoren, die dazu geführt haben und jede:n dann dort abzuholen, wo er/sie sich gerade befindet. Dann kann das eine gemeinsame Reise werden.

Sarah: Was wünschst du dir auf dieser Reise von der Stadt Hamburg?

Paul: Zum einen, aber das ist glaube ich schon relativ etabliert, dass staatlich beeinflusste Träger nachhaltige Sortimente führen sollten, dass es da sozusagen Anreize gibt. Wo hingegen noch relativ wenig getan wird, ist der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Dass die Stadt sich als politischer Akteur für Rahmenbedingungen einsetzt, mit denen Unternehmen wie wir auch in Zukunft erfolgreich arbeiten können. Im Moment gibt es an der einen Stelle Leitplanken, die fehlen und an der anderen Stelle Leitplanken, die es uns sogar noch erschweren. Die maximalen Spendenbeträge zum Beispiel.

Da hat sich die Regierung vor 30 Jahren überlegt, dass sie mit dem System verhindert, dass irgendein reicher Unternehmer den Sportverein von seinem Sohn über die Firma durch Spenden unterstützt. Das ganze Engagement von Unternehmen, die das Ganze als DNA haben, hat der Staat in vielen Bereichen noch nicht auf dem Zettel. Da muss er Dinge verändern, damit Unternehmen wie uns nicht plötzlich vorgeworfen wird, dass wir in den letzten zwölf Jahren viel zu viel Geld an gemeinnützige Projekte abgegeben haben. Das ist ein realer Vorwurf, den wir da gerade diskutieren.

Da laufen zwei parallele Systeme vor sich her. Auf der einen Seite schreibt sich jede:r Politiker:in auf die Fahnen „Wir müssen nachhaltiger werden.“ Und da geht es oft um Mobilität. Aber es gibt auch noch viele andere Bereiche, wo man hingucken müsste, damit Unternehmen auch im sozial nachhaltigen Bereich weiter agieren können, wie sie es im Moment tun. Wir sind nach zwölf Jahren immer noch in einer rechtlichen Grauzone unterwegs und das fühlt sich nicht gut an. Wenn man dann gesagt bekommt: „Also, so wie ihr das macht, finden wir das total toll“, und dann kriegst du aber vom Amt einen Brief, wo drin steht: „Das und das und das darf man aber nach deutschen Regeln gar nicht.“

Sarah: Was erhoffst du dir von der Kampagne? Was sollte am Ende der Kampagne erreicht sein?

Paul: Es muss den Leuten noch klarer sein, was durch Fairen Handel passiert, was das bedeutet. Genauso bezogen auf die Fair Trade Stadt. Was heißt „Fair Trade Stadt“? Ist das nur ein Logo, das man benutzt? Oder was bedeutet das im Detail? Wenn niemand weiß, was das bedeutet, reicht es auch nur bedingt zu sagen: „Wir sind Fair Trade Stadt“. Und da ist es gut, neugierig zu machen. Denn natürlich ist es so, dass jede:r das auch nachgucken kann, aber bei der Flut an Infos, mit der man heutzutage konfrontiert wird, ist es gut, neugierig zu machen, damit die Leute dann auch danach suchen.

Paul Bethke hat als Entwicklungshelfer in Sri Lanka gesehen, wie er es nicht machen will. Danach gründete er zusammen mit Felix Langguth die Lemonaid Beverages GmbH. Sein Bestreben: Faire Produkte durch attraktive Vermarktung raus aus der Nische holen und andere inspirieren das Gleiche zu tun.

Über Lemonaid

Gründungsdatum: 2009

Anzahl der Mitarbeitenden: knapp 100

Faire Produkte: Limonade, Eistee, Saft

Länder bzw. Kooperativen/Produzent:innen, von denen die fair gehandelten Produkte kommen: Rohrzucker aus Paraguay (ASOCACE), Orangen aus Brasilien, Maracujas aus Sri Lanka, Mangos aus Indien, Ingwer aus Peru, Rooibos-Tee aus Südafrika (Heiveld), grüner und schwarzer Tee aus Sri Lanka

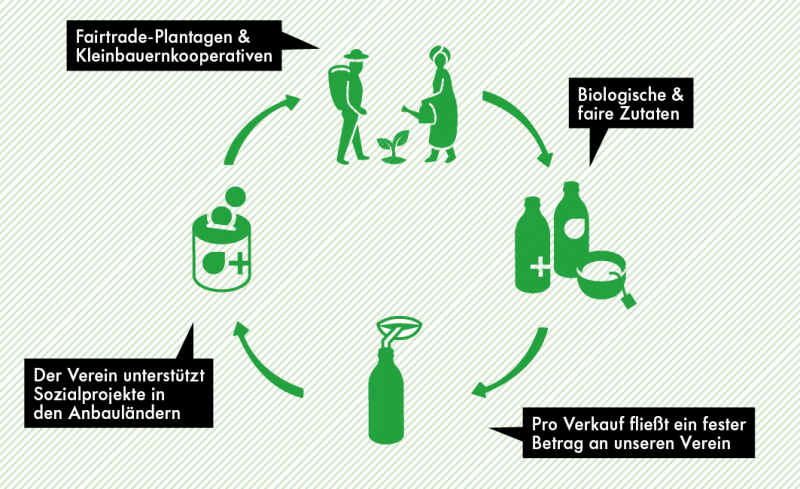

Neben dem Fairen Handel wird mit jeder verkauften Flasche der Lemonaid & ChariTea e.V. unterstützt. So kamen bislang mehr als 6.000.000 Euro zusammen, die dem Verein für unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stehen.